サステナブル

CLTの最新情報をお届けする「建築家のためのCLT入門」シリーズ。

第3回となる今回は、CLTの誕生背景、そして日本のCLT生産能力の現状や、CLT普及における課題を中心に見ていきます。終盤には、実際に行われたCLTツアーの様子も、写真と共にご紹介しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。

第1回はこちら【徹底解説】CLTの特徴・活用事例

第2回はこちらなぜ今、木材建築?木造のメリットと将来

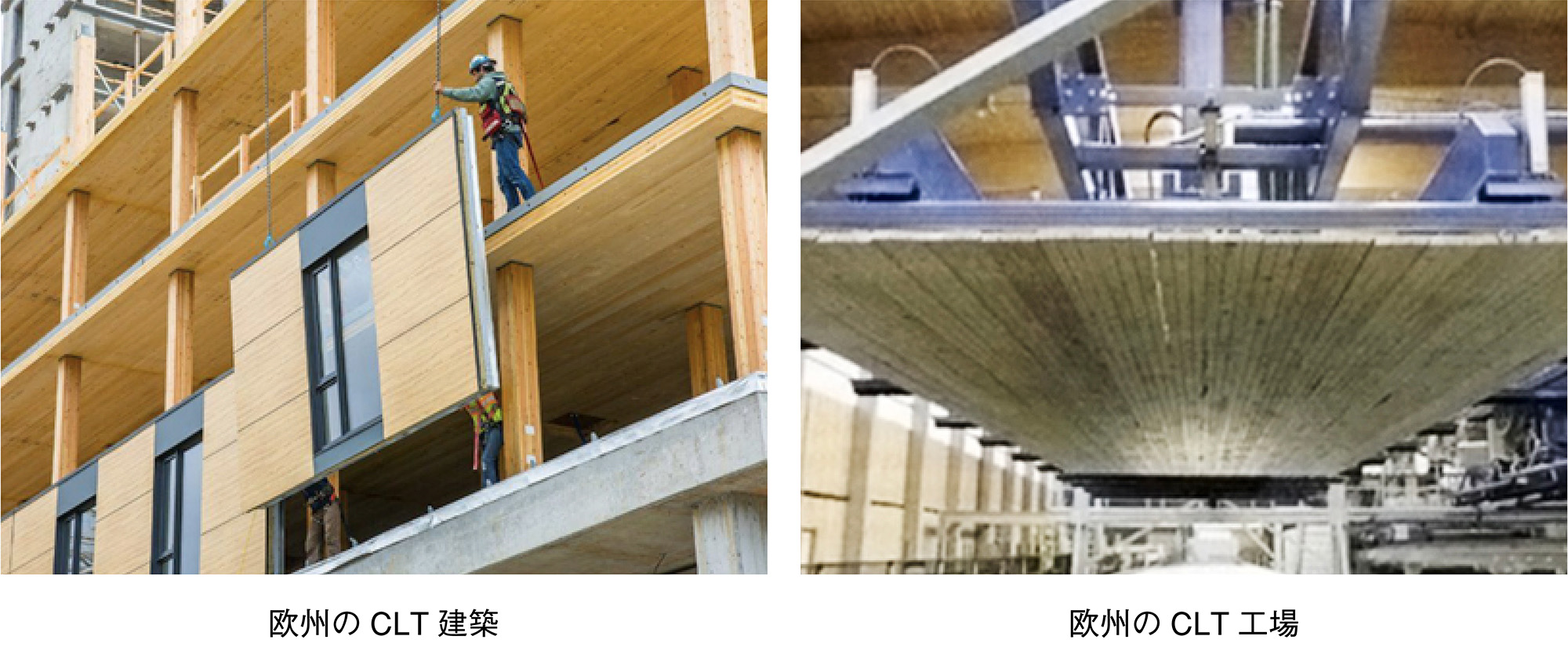

CLTは、1995年頃にオーストリアで初めて製造され、その後ヨーロッパを中心に発展していきました。

CLTが登場した背景には、ヨーロッパで世界大戦後に集中して行われた植林が、大いに関係しています。戦後50年以上の時を経た1990年代、当時植林された森林が主伐期を迎え、ヨーロッパの森林蓄積量は増大。各国で本格的な木材活用が政策課題となりました。

豊富な森林資源の活用に向け、ヨーロッパ各国は、製材や構造用集成材、LVL等の生産規模の拡大、製材副製品であるチップやオガ屑を原材料としたパーチクルボード、MDFといった木質ボード産業、木質バイオマス産業の拡大、さらに、木材加工技術や木造建築物施工技術の革新を急速に進めます。

CLTはその潮流の中、新たな木材建築材料の一つとして生み出されたものなのです。

現在では、欧州各国、カナダ、米国でCLTの規格が制定され、工場も増加。

世界のCLTの生産能力は年間100万㎥を超えるとみられています。

日本では、2013年岡山県の銘建工業が初めてCLT製造を開始しました。現在、日本には8工場のCLT製造事業所があります。

日本のCLT工場マップ

先述したヨーロッパと同様に、日本でも戦後植林された人工林が本格的な主伐期を迎えており、人工林資源の活用は喫緊の課題。そこで国は、CLTを森林資源活用戦略の中核として定め、CLTの需要の拡大を目指す「CLTロードマップ」を打ち出しました。

最初に作成されたCLTロードマップでは、2020年までにCLT年間生産能力50万㎥を目指すとされていました。しかし、2020年11月時点での国内8工場の合計生産能力は年間6万1000㎥(1日あたり8時間稼働として計算)。ロードマップの目標値には遠く及ばないのが現状です。

CLTの生産能力の拡充が一筋縄ではいかない理由の一つとして、CLTの製造を行うまでに巨額の資金が必要となることが挙げられます。

まず、量産CLT工場を新設するためには、CLT原判製造はもとより、製材およびラミナの製造ないし調達、各種CLT加工(定寸加工、開口部加工、金物接合加工など)の設備が必要となり、その投資費用は数十億円を超えます。過半を公的補助金で賄ったとしても、かなりの自己資金を投入することになるでしょう。製造開始後の運転資金を含め、誰でも参入できるという状況ではないのです。

内閣府は令和3年に新たなCLTロードマップを策定し、2024年度までに年間50万㎥という生産目標を再度掲げました。前記しましたが、内閣府自ら方針を策定していることからも明らかなとおり、CLTは国の成長戦略の中核です。ただ、年間50万㎥という目標をどうしたら実現できるのか、国自ら示していただきたいところです。

推測ではありますが、新ロードマップ実現に向けて今後もかなりの公的助成事業がつぎ込まれていくでしょう。国をあげての生産能力の拡充が必要とされています。

ちなみに、三菱地所、竹中工務店、山佐木材などが共同出資して設立したCLT二次加工事業所、MECインダストリーズ(鹿児島県)が現在、製造設備を建設中です。同事業所はCLTによる企画型平屋住宅、ビル建築向けCLT床材の量産を目指しており、注目が集まっています。

2021年3月26・27日に、当社社長が愛媛県と高知県へCLT見学ツアーに行ってきました。その様子を少しご紹介します。

はじめに訪れたのは、愛媛県にある大手製材工場サイプレス・スナダヤ(以下スナダヤ)です。創業100年を超えるスナダヤは、3年前に工場を新設し、CLTの生産に着手しました。

こちらは、CLTのマザーボード(原判)。最大で12000×3000ものサイズになります。

また、スナダヤには、日本に1台しかない(2021年3月時点)、ドイツのリンク社が開発したチッパーキャンター製材設備がありました。

このコックピットのようなコントロール室で、原木を3Dスキャン、形状を計測し、どのような木取りをしたらよいのか瞬時で決め、刃を入れ製材します。

この機械で1日2000㎥もの原木を製材できるとのこと。中小の製材工場1年分の量です。

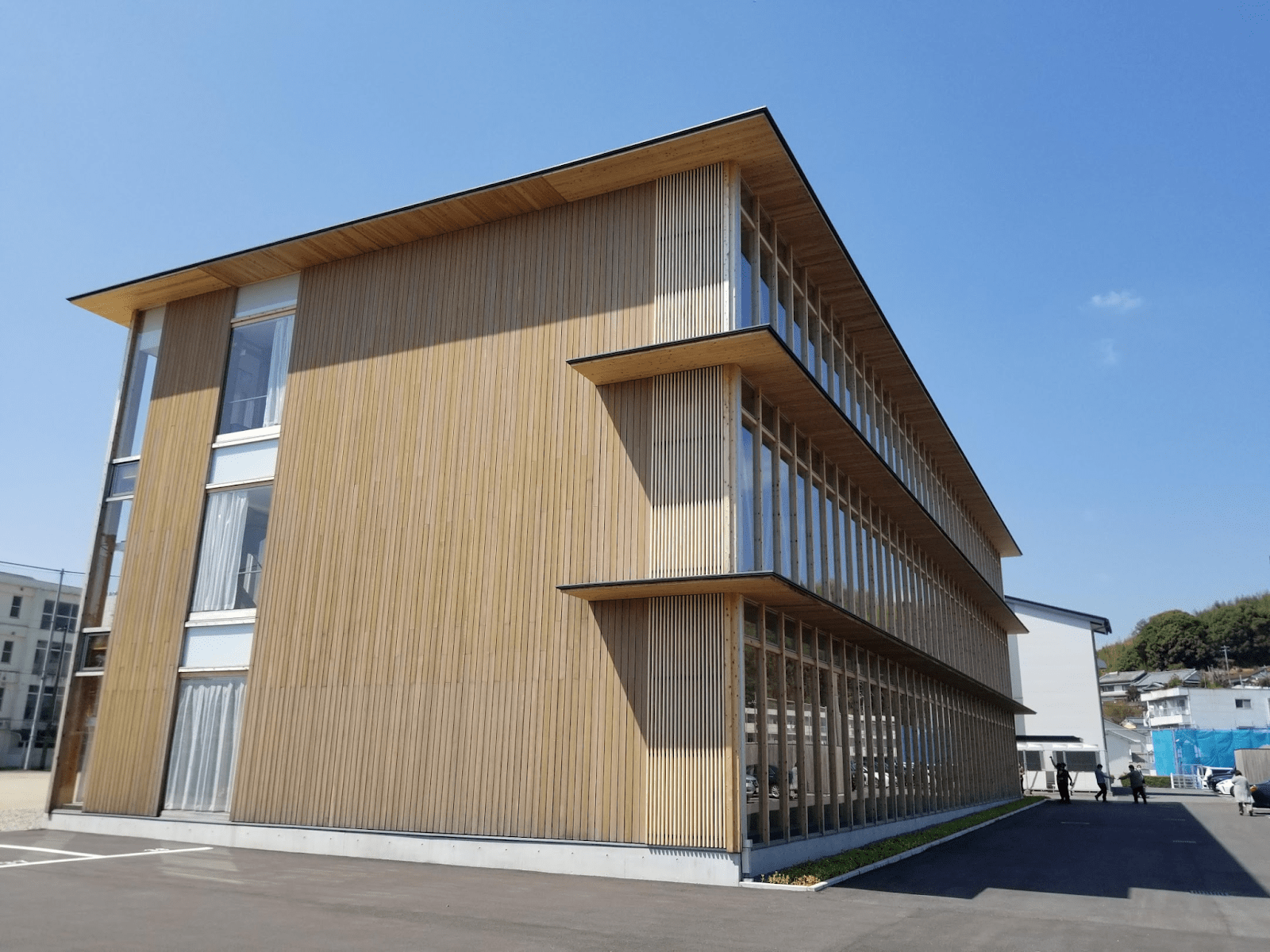

ツアー2日目は、高知県にて、CLTが使用された現場を見学。こちらの高知学園大学では、CLTのマザーボードを通しで使っており、燃え代設計の為2枚合わせにしていました。内側の部分はそのまま内装材として現しで使用されています。

高知学園大学

そしてこちらは、屋根にCLTのマザーボードをそのまま使用した社屋。

CLTは構造を維持するためにも、最高強度の桧S120を指定。

S120は高強度のラミナのみを貼り合わせて作られたCLTです。先ほどの高知学園大学と同じく現し使用されています。

より詳しいCLTツアーの内容を知りたい方は、こちらからどうぞ!

【現場視察】日本トップクラスのCLTマザーボード製造工場

今後、弊社でも多摩ツアーをはじめとし、このような現地見学ツアーを実施予定です。

実際に現場を見れるのは設計やデザインをするのに良い刺激を与えてくれると思います。

ご希望やリクエストがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

今回は、

・CLT誕生の背景には、木材活用の必要性の高まりがあったこと

・国内では、CLTは木材産業の成長戦略の核とされていること

・しかし、製造に必要な費用の大きさがネックとなり、CLTの普及は思うように進んでいないこと

を中心にお伝えしました。

eTREEには、設計時の木材に関するあらゆるお悩みを解決する、木材コーディネートというサービスがございます。

「CLTを使った建築に挑戦したいが、どうすれば良いかわからない」

「CLTについて、もっと詳しく話を聞きたい」

そんな時は、お気軽にご相談ください!

▷eTREEお問い合わせはこちら

次回は「建築家のためのCLT入門シリーズ」最終回!テーマは「CLTの調達方法&コスト」です。

CLTの調達方法や、その際の検討事項、コストなどについてお伝えしていきます。お楽しみに!

次の記事はこちら CLTの調達方法&コスト

前の記事はこちら なぜ今、木材建築?木造のメリットと将来

無料の会員登録していただけると、森林、製材品、木質バイオマスから補助金・林野庁予算の解説

など、あらゆる「木」にまつわる記事が全て閲覧できます。

おすすめの記事